多元、互鉴、共生

7月9日上午,由历史与文化遗产学院2022、2023级同学组成的“华风南下,行见星洲”傅衣凌班暑期田野实践队在新加坡国立大学中文系兼任高级讲师叶孝忠老师的带领下,先后抵达小印度(Little India)和甘榜格南(Kampong Gelam),进行实地考察与学习。

小印度是新加坡印度族群的聚集地。19世纪40年代,由印度人主导的牛匹贸易在此地蓬勃发展,贸易中雇佣的也多为印度裔海外劳工。因此,当时有大量的印度人在“小印度”工作、居住。1989年,小印度被正式列为保护区域。

行至熟食中心二楼,迎面而来的贡台上供奉着印度教信奉的象头神犍尼萨。叶孝忠老师向我们讲述了象头神的故事,并介绍现如今象头神已演变成类似财神的角色,常被印度民众供奉于商业街。其后,实践队途经二楼的印度服装店,最终到达小印度街区。街区里有印度花店、金饰店以及美食店等,充满印度风情。

甘榜格南以生长在沼泽地周围的树木“gelam”树为名,是新加坡穆斯林的聚居区。其中的代表性建筑物苏丹回教堂建于1824 年,用于纪念新加坡的第一任苏丹——胡先沙苏丹 (Sultan Hussein Shah)。百年之后,该教堂因年久失修而破败不堪。1932年,建筑师Denis Santry重新设计并修建回教堂。

参观结束后,实践队成员与叶孝忠老师进行了热烈交流。针对新加坡文化多元、互鉴与共生的问题,叶老师认为,尽管印度裔、华人、马来人等族群可以在相距很近的街区和谐共处,但是想要做到文化互融是十分困难的。新加坡的文化特点是在尊重中保持和谐,从而形成一种相对稳定和平衡的社会状态。

新加坡国立大学

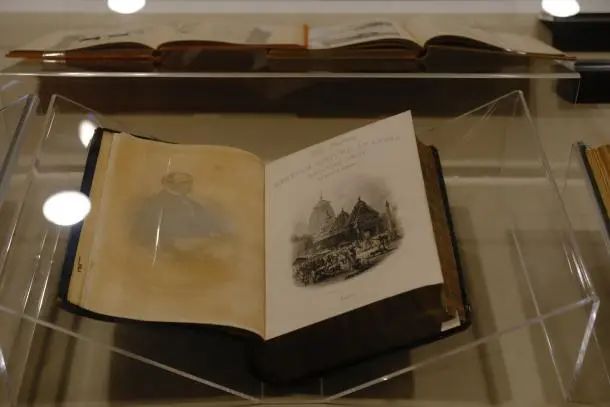

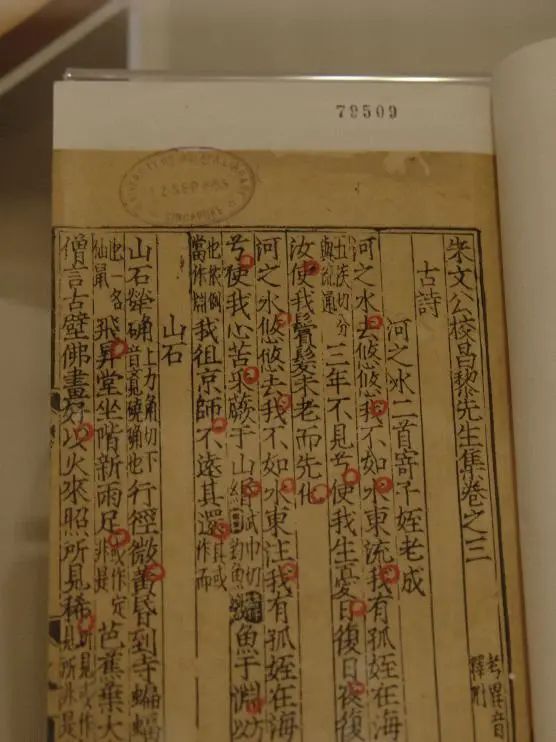

下午,实践队来到新加坡国立大学中央图书馆,在中央图书馆高级馆员周凯琴老师的带领下进行参观。值得一提的是,实践队还参观了东南亚文献宝库。据周老师介绍,这是国大图书馆非常重要的藏书资料之一。

中央图书馆共六层,其中两层有图书展列。此外,每层楼都有大量的区域和空间供学生读书学习,还配备了如多功能教室、360度环绕影音室、小故事打印机等趣味设施。

周老师向实践队介绍了中央图书馆内馆藏的重要文献、地图、书法绘画等文化瑰宝,其中包括完整的文渊阁版《四库全书》、马来文献和地图、元代福建建阳麻沙本《朱文公校昌黎先生文集四十卷》等。

图书馆之行结束后,实践队跟随新国大中文系本科生翁维才助教参观校园体育馆、博物馆、UTown等标志性场所。在此,翁助教为实践队成员详细介绍了新加坡国立大学校徽的含义和学校的历史。

1905年,一所培训助理外科医生的学校——海峡殖民地和马来联邦政府医学院成立,这是新加坡大学的前身。1912年,该校为纪念爱德华七世更名为爱德华七世医科学院,成为新加坡第一所高等学府。1947年,马来亚议会建议将莱佛士学院和爱德华七世国王医学院合并,成立马来亚大学。1955年,星马华人社群捐款集资,兴办南洋大学,简称南大。1978年,在与南洋大学讨论后,新加坡大学决定在武吉知马设立联合分校,加强两所大学间的关系,并帮助南洋大学实现用英语教学的目标。1979年10月,英国谢菲尔德大学校长丹顿应新加坡政府邀请,来到新加坡大学考察,并提出在新加坡肯特岗设立一所独立的、大型的学府。其后,新加坡政府作出合并新加坡大学和南洋大学,成立新加坡国立大学的决定。1980年8月8日,新加坡国立大学正式成为合法机构。校徽上的狮子举起右爪、扬起尾巴,象征着对知识的不断追求和积极主动的态度;书本和三个彼此交集的圆则是新国大两所前身高校传统和思想的延续。

7月10日,实践队前往直落亚逸街、佛寺、新国大雲茂潮中心等地,深入探寻新加坡信仰和庙宇的秘密。

微信扫一扫

关注该公众号

知道了

微信扫一扫

使用小程序

取消 允许

取消 允许

取消 允许

× 分析

微信扫一扫可打开此内容,

使用完整服务

: , , , , , , , , , , , , 。 视频 小程序 赞 ,轻点两下取消赞 在看 ,轻点两下取消在看 分享 留言 收藏 听过