7月10日上午,由历史与文化遗产学院2022级、2023级同学组成的“华风南下,行见星洲”傅衣凌班暑期田野实践队在香港中文大学历史系荣休教授、厦门大学历史与文化遗产学院客座教授蔡志祥老师、南洋理工大学郭根维(Koh Keng We)老师、新加坡国立大学雲茂潮中华文化研究中心杨妍研究员三位老师带领下,来到新加坡直落亚逸街考察。

庙宇第一站

直落亚逸街汇聚了当地华人,包含潮汕、闽南、客家人等各地域社群的特色建筑,除此之外还有其它各式回教堂以及天主礼拜堂。因而这条街可以说是新加坡多元文化格局的象征与浓缩。

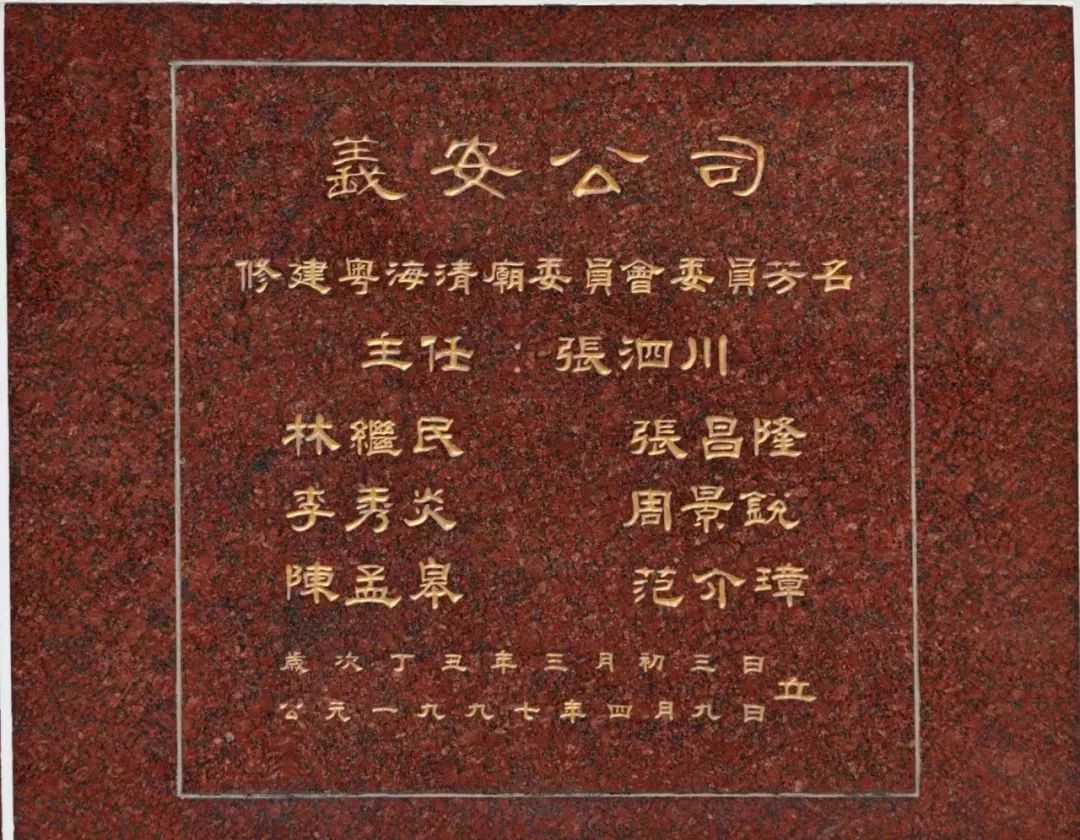

随后,实践队首先参观了粤海清庙。该庙始建自19世纪20年代,在填海造陆之前靠近海岸,为当时潮汕海员商贾答谢神明保佑平安之场所。由此,该庙安奉“天后”妈祖与玄天上帝。其后,蔡志祥教授向同学们简要介绍了此类庙宇的社会运行和管理机制。郭根维教授讲述了英国通过介入柔佛王国王位争夺控制新加坡的历史背景以及英荷殖民势力对武吉斯人的争取、华人族群远早于英荷在海峡地区繁衍生息从事经济活动的历史。

接着,同学们沿着直落亚逸街南下,到达了海唇福德祠。“海唇”即“海边地带”,”福德”指土地神大伯公。它是新加坡各移民社群所共同建立的尊奉土地神的祠堂。在两位教授的指导下,同学们仔细查看了其中所呈列的福德祠集资条目碑刻,以及还原当时海岸地区生活场景的模型。

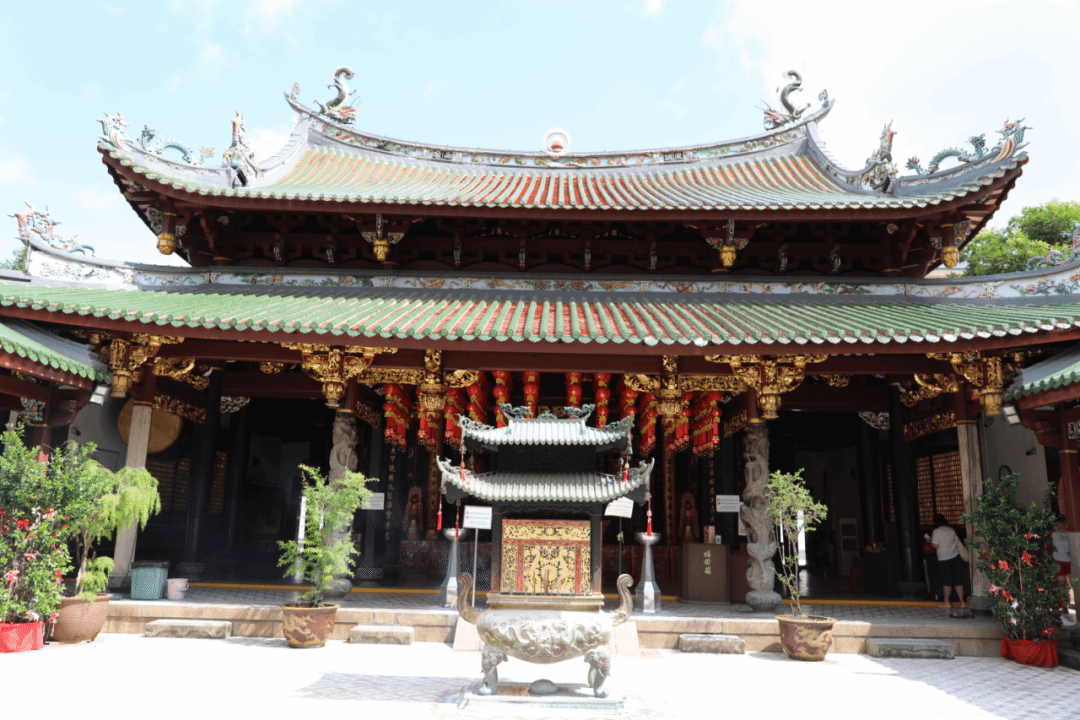

最后,实践队来到了天福宫。19世纪初滥觞的小土庙于其后不断得到闽南籍华侨的经营,从而扩展到如今的规模。蔡教授在同学们进入前便向大家布置找到光绪皇帝御赐匾额的任务,大家很快于正殿上方发现了这一“波靖南溟”之匾额。与此同时,郭教授向大家详细介绍了天福宫左右两侧的载有捐资信息的碑刻,供奉在此的有开漳圣王、伽蓝菩萨、孔子等。

狮城法音

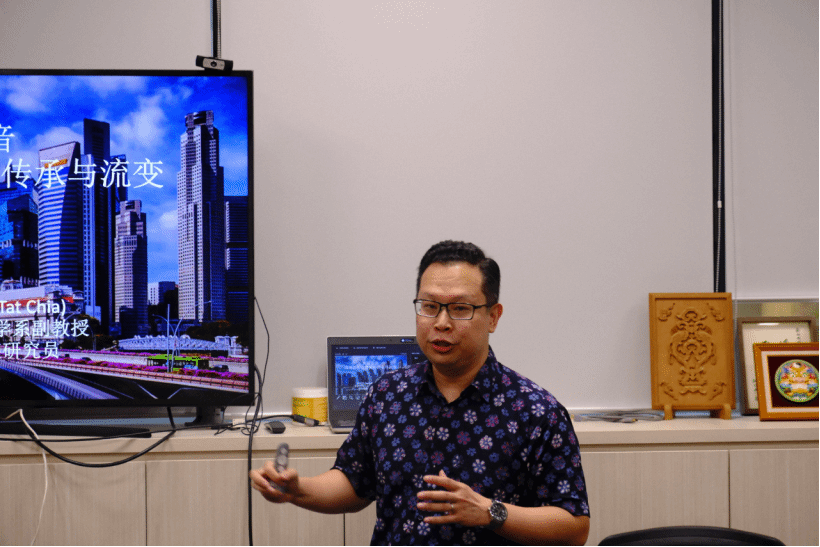

午饭后,全体实践队员前往雲茂潮中华文化研究中心,参加新国大历史系谢明达老师的讲座——《狮城法音:浅谈新加坡佛教的传承与流变》。

谢老师从新加坡的百年佛教历史讲起,将19世纪下半叶以来处于本土化和现代化进程之间的新加坡佛教发展脉络清晰地展现在大家面前。

谢老师认为,历史上的新加坡佛教受到不同文化出身的移民影响,在传统佛教的汉传、南传和藏传三大派系下,又可分别细分。

汉传佛教由华人移民带来,可分为正信佛教、人生佛教。正信佛教(Orthodox Buddhism),其开山立寺源始于1898年的双林寺。来自中国的转道法师(1872—1943)和宏船法师(1907—1990)南下弘法,是新马佛教界的重要人物;人生佛教(Human-Life Buddhism),其概念最初由民国时期著名的太虚大师(1890-1947)提出,在新马佛教界的代表人物为演培法师(1917—1996),同时新加坡的福慧讲堂/新加坡佛教福利协会(1981)也是这一流派的重要机构。

南传佛教由缅甸、泰国、锡兰移民带来。最早设立的庙宇是1878年的新加坡缅甸玉佛寺(Burmese Buddhist Temple)。同时,重要的庙宇还有1923年创立的阿南达弥提雅拉玛泰国寺(Wat Ananda Metyarama)。

藏传佛教在20世纪50年代末出现了明显的“全球化”倾向。其中较有代表性的庙宇是新加坡佛学研究会(释迦寺)(Singapore Buddha Sasanan Society-Sakya Tenphel Ling)、阿弥陀佛佛教中心(Amitabba Buddhist Centre)。

谢老师援引黄丽嫣(Vivienne Wee)老师的观点,指出:“历史上,新加坡的佛教徒没有共同的信仰,在新加坡奉行的‘佛教’制度必须放在华人宗教行为的背景下加以考虑。”新加坡佛教需要提供一个辩证框架,也就是“经典佛教”和“华人宗教信仰”两个概念组成的框架去思考。

之后,同学们分别就藏传佛教的“中心”与寺庙的关系、法师/大师等称谓的区别、新加坡历史上重要的居士等问题向老师提问,谢老师对问题作了详细回答。讲座在热烈的氛围中结束。

随后,全体队员在谢明达老师的带领下前往佛寺考察。

全体队员先考察了光明山普觉禅寺。第一站先来到了宏船老和尚纪念馆(思源轩)。此处为纪念已故宏船法师而建造。宏船法师于1947年至1990年担任本寺的第二任方丈,是新加坡佛教界极其重要的人物。

宏船法师,世界佛教协会原副会长,新加坡普觉寺住持,1906年10月出生于晋江池店镇霞福村,俗名成基,系朱家独子。宏船法师与弘一法师为故友,抗日战争年代曾加入抗日救护军,1938年南渡新加坡。

纪念馆四楼的无相殿中有新加坡最大的室内佛像。之所以选择在室内而不是室外修造巨大的佛像,是政府出于维系各族群不同信仰和平共处的考量。

随后,实践队考察了该寺的大雄宝殿、大悲殿、钟楼、鼓楼、戒堂、禅堂等处。考察过程中,队员们发现,该寺虽属于汉传佛教的寺庙,却在格局和供奉佛陀种类上不完全遵从传统汉传佛教庙宇的布局。此外,在造像特点上,佛像呈现出秀骨清像的特征;在造像用材上,则采用缅甸玉。这些情况显然是该寺受到南传佛教影响的结果。

7月11日,实践队前往中医师公会、中华医院、新国大雲茂潮中心等地,感受海外华人的医者仁心,探寻孔教会的历史变迁。