讲座纪要 | 从马尼拉遥望华夏:16与17世纪西班牙语文献对中国的记述

2025年4月8日晚,应厦门大学历史与文化遗产学院邀请,加州大学洛杉矶分校(UCLA)历史学博士候选人Patrick Stein做了题为《从马尼拉遥望华夏:16与17世纪西班牙语文献对中国的记述》的学术讲座。该讲座系厦门大学历史与文化遗产学院“双一流名家讲坛”暨“强基拔尖人才培养系列讲座”之一,由厦门大学历史与文化遗产学院教授陈博翼主持。讲座围绕西属菲律宾对中国及华人的看法展开,主要涉及宗教、商业以及主权归属三个问题。

讲座伊始,Patrick以一幅西班牙所绘世界地图为引展开演讲,该图中的中国近海直接以“福建海”命名,可见彼时福建在中国—西班牙交往中所发挥的重要作用。紧接着,Patrick介绍了一本17世纪初写作而成的名为《月中人》(The Man in the Moone or a Discourse of a Voyage Thither)的英国小说:小说主人公是一个名叫多明哥·冈萨雷斯的西班牙人,他借助一架由十只天鹅牵引的机器飞到了月球上,最终从中国返回故土。Patrick以此为证,认为构成彼时欧洲对中国之想象的信息主要来源于西班牙帝国的贸易-传教网络,因此西班牙人可谓是近代早期全球化的重要推动者。

接着,在宗教问题上,Patrick博士首先将耶稣会(Jesuit Order)和道明会(Dominican Order)进行了对比:耶稣会以罗马为中心并通过果阿向欧洲传播来自东方的情报,因此在耶稣会的视域下马尼拉和中国都隶属于印度;而道明会则与西班牙帝国交涉更多,所以他们将马尼拉视为其在东亚进取的“首都”。而在是否能将中国转变为基督教国家的问题上,西班牙传教士有着相当混杂的感情:一方面他们通过所谓的道德和种族视角判断中国人是“天生的无神论者”,所以对华传教带有一定的难度;但一方面他们也对传教事业抱有极大的希望,一些传教士开展了全面的准备工作,并认为马尼拉可以成为向中国传教的前沿据点。

在商业问题上,Patrick认为自西班牙人来到菲律宾群岛伊始,就对华商极度依赖,马尼拉所需的食物、饮用水、衣服和工具都大多来自中国人。而西班牙人每到一个香料群岛的新岛屿都会发现中国人早已在该地开展了商业活动。但随着欧洲势力逐渐在东印度群岛推行商业垄断,17世纪之后在印度尼西亚东部海域岛屿的华商越来越少,大多数都前往新兴的马尼拉和巴达维亚。与此同时,随着西属菲律宾-中国之间的宗教和贸易网络的愈加完善,以西班牙人为首的欧洲势力对中国的商贸要地闽南也有了越来越清晰的认识。1630年后,西班牙人甚至开始进一步了解到闽南地区的内部冲突,郑芝龙和安海也频繁出现在西班牙文献中。1644年后,马尼拉总督甚至将郑成功而非清廷视为“中国”的代表。

对于在菲华侨的主权归属,Patrick认为徭役征发和司法审判这两个问题值得重点关注,因此他以1594年潘和五事件、1639年卡兰巴(Calamba)开垦事件、1603年明朝派遣官员前往吕宋探勘金矿事件、1656年郑成功特使Ximia对在菲华人实行审判事件为例对这两个问题展开了讨论。

最后,Patrick援引1662-1663年担任郑氏和马尼拉双方使节的道明会士李科罗(Vittorio Ricci)的记录对1663年郑西条约的内容和历史意义进行了分析。该条约的签订标志着在菲华人在某种意义上受到了郑氏台湾的保护,也基本确定了他们的身份是中国臣民,而这让他们享受了接近二十年的稳定和繁荣。但在清廷平定台湾后,西班牙殖民政府又马上对在马尼拉的中国人进行压迫,并在讨论后彻底废除了规划接近一个世纪的向中国传教的计划。而来自西属菲律宾的关于中国的记述也在18世纪逐渐沉寂,直到鸦片战争后才迎来对华认识的新时代。

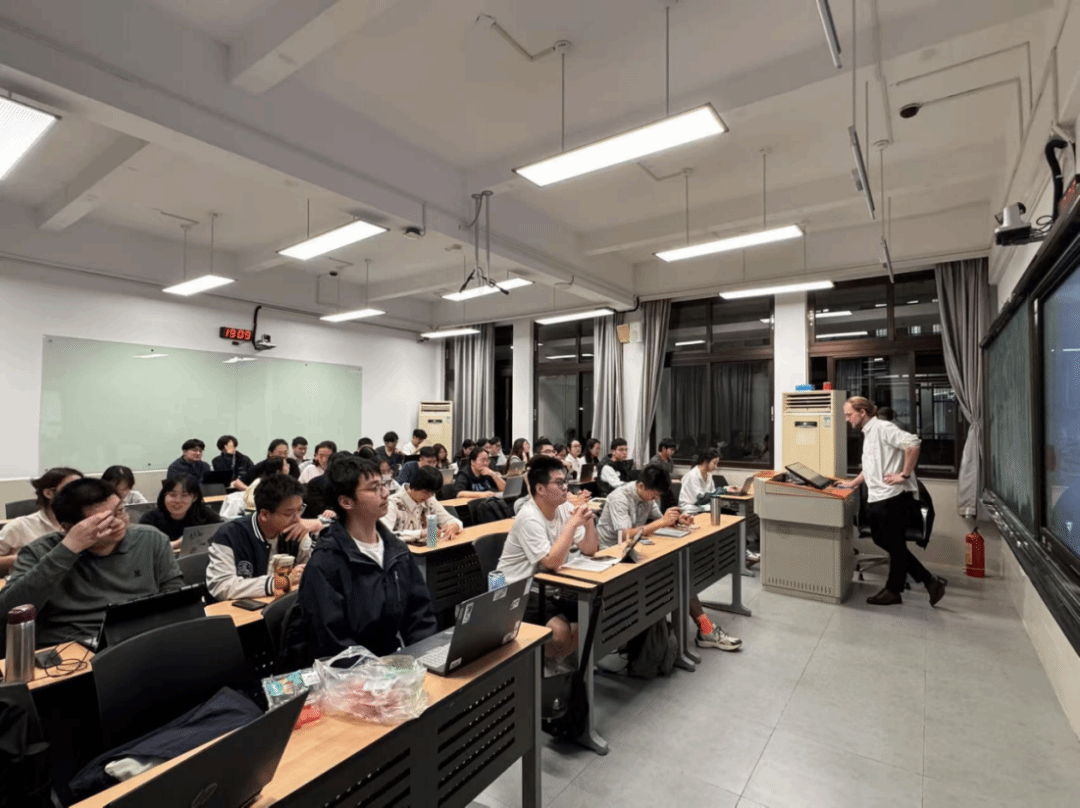

讲座接近尾声之际,陈博翼教授对讲座内容进行了回顾总结,指出在研究菲律宾问题时不要拘泥于殖民政府的视角,要关注到地方各族群的分化与动态,以及周边海域各方势力和教会势力所发挥的重要作用。除此之外,陈教授还就写作结构、田野调查、可使用的西班牙史料、中西史料互鉴等问题进行延伸。在问答环节,同学们积极踊跃,围绕欧洲传教士的信息传播网络、西班牙史料中对华人的记载、Indio和Chino等术语的区分等问题与Patrick展开了热烈的对话与讨论。最后,本次讲座在热烈的氛围中圆满结束。