为深入学习贯彻习近平文化思想,进一步了解中华文明发源地文化遗产的保护情况,探寻中国公众考古事业的发展,厦门大学历史与文化遗产学院“寻迹山西”暑期社会实践队在院党委副书记张晗、考古学系副主任王新天副教授、院团委书记胡雯三位指导老师的带领下,在富有文化底蕴、重视文化底蕴的山西运城开展了一场对话公众考古,触摸千年文脉的奇遇。

追寻足迹,对话历史

实践队一行沿着习近平总书记考察足迹,前往运城博物馆探寻博物馆社会教育的秘籍。运城博物馆是收藏、展示、研究、传播运城历史、文化、艺术的综合性博物馆。博物馆中一件件彩陶、瓷器、石像,展示了运城悠久的历史文化和丰富文物宝藏。在“寻根——运城市最新考古成果展”现场,队员们亲身体验数字化展陈与艺术设计巧妙结合,感受古运城的鲜活风貌。通过数字化修复技术,观赏绛县东关金代砖雕壁画墓上色彩如新的壁画。队员们切身体会到,博物馆展陈在推广公众考古方面发挥着巨大作用,用实物语言展现古运城的社会发展状态和文明进程,以动画形式介绍考古发掘流程,让历史成为社会公众简单易懂且可感知的生活图景,促使考古更加接近社会公众的生活。

实践队抵达盐湖,结合展板、展品等有关情况,实地察看盐湖风貌。盐湖古称河东盐池,是世界三大硫酸钠型内陆盐湖之一,开采历史悠久,具有深厚的文化价值。习近平总书记在考察七彩盐湖时强调:“盐湖的生态价值和功能越来越重要,要统筹做好保护利用工作,让盐湖独特的人文历史资源和生态资源一代代传承下去,逐步恢复其生态功能,更好保护其历史文化价值。”队员们敬佩大自然的鬼斧神工与奇妙,并深刻领悟这一讲话的深刻内涵。

香火承古,德化人间

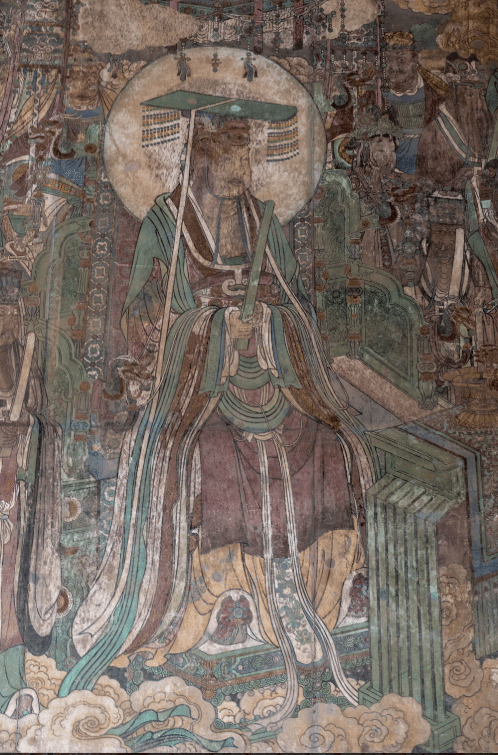

实践队前往芮城县永乐宫学习了解山西文物保护与公众教育的情况。永乐宫原位于永乐镇,在上世纪60年代因水利工程整体搬迁至芮城县城北。永乐宫庄严古朴,布局疏朗,保留了中国早期官制木构建筑特点,是目前唯一保存最为完整的元代官式建筑群。永乐宫这本厚重而典雅的古老书籍展现出一页页辉煌的道教历史,主殿中气势磅礴的朝元图,吕洞宾奇幻的人生经历,王重阳道法自然的思想,使队员们感受到“道”的精神天地和哲学思想。

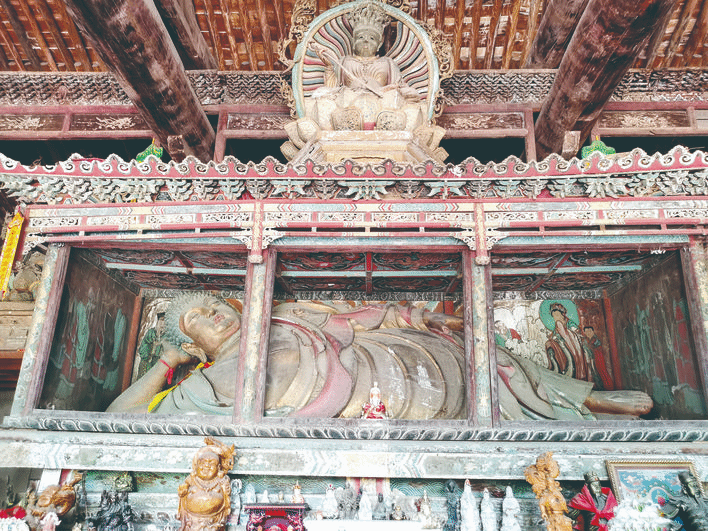

位于东华山下的太阴寺始建于北魏时期,寺内现存金代建筑“大雄之殿”,神圣静谧的千年卧佛,境界高超的“澍公菩萨”和栩栩如生的送葬图,均承载着中国古代佛教的智慧和艺术,是研究古代佛教文化的重要实例,法重建了寺,寺传续了法。队员们在太阴寺的宁静中切身感悟到佛教文化的精妙与禅意,在佛教文化传承者无私奉献创造的人文奇迹中深深受到触动。

山西的“小布达拉宫”堆云洞,始创于元末明初,距今有700多年的历史。其建筑依岗而建,大小十二座院落层叠构筑,不拘一格,房上建房,院中套院,洞里藏洞,汇南北建筑风格之精华。堆云洞承载着道教文化因子,保留着道教经刻板87块以及北极台、三圣殿、真武殿、三王祠等道教建筑。队员们一层又一层地对堆云洞进行探索,惊叹于中国古代建筑艺术的巧夺天工和每一处与自然相配合的精妙构思,了解了道教兴盛时期香火如云的场景。层叠院落,正是顺应自然的道法思想;层层攀升,如同攀援的山藤,将世俗的烟火与神性的肃穆紧密联系。

以用促保,文脉流芳

实践队一行前往“关庙之祖、武庙之冠”的解州关帝祖庙,领悟关公忠义情怀。关帝祖庙始建于隋,鼎盛于明清,以“前朝后寝”的宫廷规制奠定了武庙的最高范式,是全国现存规制最高、面积最大、历史最久且保存最完整的关帝祖庭。队员们沿着青石板路,从结义园到春秋楼,细品人们对关公的敬仰与祈愿。目前关帝祖庙已经发展成全国最大的关公文化旅游区,沉浸式讲解的设计、关公文化戏曲表演等众多方式传承和保护着关公文化。文物化身为戏曲舞台,百年香炉仍然烟雾缭绕。关帝祖庙的文物工作者真正将文物的保护与利用结合起来,经历千年的文物仍然在高速发展的现代社会发挥自己的作用,让人们在日常生活的使用中自觉保护文物,使文物真正“活”起来。

为进一步了解司马光家族墓地的文化遗产保护发展情况,实践队抵达夏县司马温公祠进行调研。司马温公祠主要由五个部分组成,分别是:“温公祠堂”“神道碑楼”“司马祖茔”“余庆禅院”和“涑水书院”。古朴的飞檐斗拱、斑驳的石碑刻字,祠堂肃穆的氛围,让队员们亲身感受到文物中蕴含的北宋政治家、史学家司马光家族的文化传承。从墓碑的保护到重修温公祠石刻的碑亭,再到沉浸式融合演艺,司马温公祠以多种形式提高文物的利用率,从社会到政府多方合一,共同推进司马光文化遗产的保护与利用,对研究北宋时期的政治、历史文化和社会风貌有着重要的意义。

习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时指出,“我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。”本次实践中,队员们收获了对公众考古事业和新时代文物保护实践新发展的了解,领会了“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,读懂了文化遗产保护中“守护根脉、延续文脉”的深层密码。青年当以实践为始,让文物的活化利用与千年文明同频共振,续写守护新篇。