7月7日上午,由历史与文化遗产学院2022、2023级同学组成的“华风南下,行见星洲”傅衣凌班暑期田野实践队在李莉、陈博翼、左霆华三位老师带领下来到新加坡国立大学。在雲茂潮中华文化研究中心,新加坡国立大学中文系主任王昌伟教授、雲茂潮中心副主任杨妍研究员等多位教师为到场的师生举行了欢迎仪式。

PART-1

随后,王昌伟教授作了题为《新谣——青春文化、本土意识与华人身份认同》的学术讲座。

讲座伊始,王昌伟教授介绍了新加坡华文教育的发展简史。从19世纪初开埠至二战前,新加坡的华文学校多为民办,由教会、庙宇、会馆等开设。二战后至80年代,不仅有民间的华校,政府也开始为普通民众设立学校。进入80年代,随着新加坡将英语定为第一语言,华文的地位逐渐下降,华校也逐渐退出历史舞台,其中标志性的事件便是1980年南洋大学以并入新加坡国立大学的方式关闭。在这样的背景下,许多华校学生感到挫败,悲伤的氛围弥漫在华人群体中,也为新谣的诞生埋下了伏笔。

紧接着,在动听的新谣旋律中,王教授讲述了新谣的产生以及主要内容。20世纪80年代,台湾校园民歌逐渐在新加坡掀起热潮,其传达的对纯真年代的向往令无数学生共情。在这一背景下,以张泛为代表人物的诗乐逐渐兴起。诗乐是一种独特的音乐种类,以歌配诗,传达出当时新加坡大学生匡时济世的胸怀、对大学生活的眷恋和对母校命运的悲叹以及对华族文化的坚持。其中,诗乐作品《传灯》还传播到马来西亚,并对当地的音乐产生了广泛影响。与诗乐不同,随后兴起的新谣的创作主体多是尚未进入大学、讲华语的学生,如巫启贤、梁文福等人。新谣传达的内容十分丰富,包括大学生离开校园、进入商业社会的焦虑和感悟、亲情友情爱情、对大自然的热爱等等,成为80年代新加坡的一种青春印记。

随后,王教授以梁文福的几首新谣歌曲为例,为现场师生讲解了歌词中蕴含的新加坡建国论述、本土特色以及新加坡华人的文化认同。进入新世纪,随着商业化、区域化的加速发展,新加坡华文教育的改变,这些擅长以华文表达情感的年轻人的最后净土——华校逐渐消失,新谣也逐渐没落,标志着一个时代的终结。

在讲座接近尾声之际,实践队成员与王昌伟教授进行了热烈交流,王教授就同学们提及的“新谣在国民意识建构中的成效”“新谣背后反映的阶级分化”“新谣产生的必然性”等一系列问题作了细致解答。

PART-2

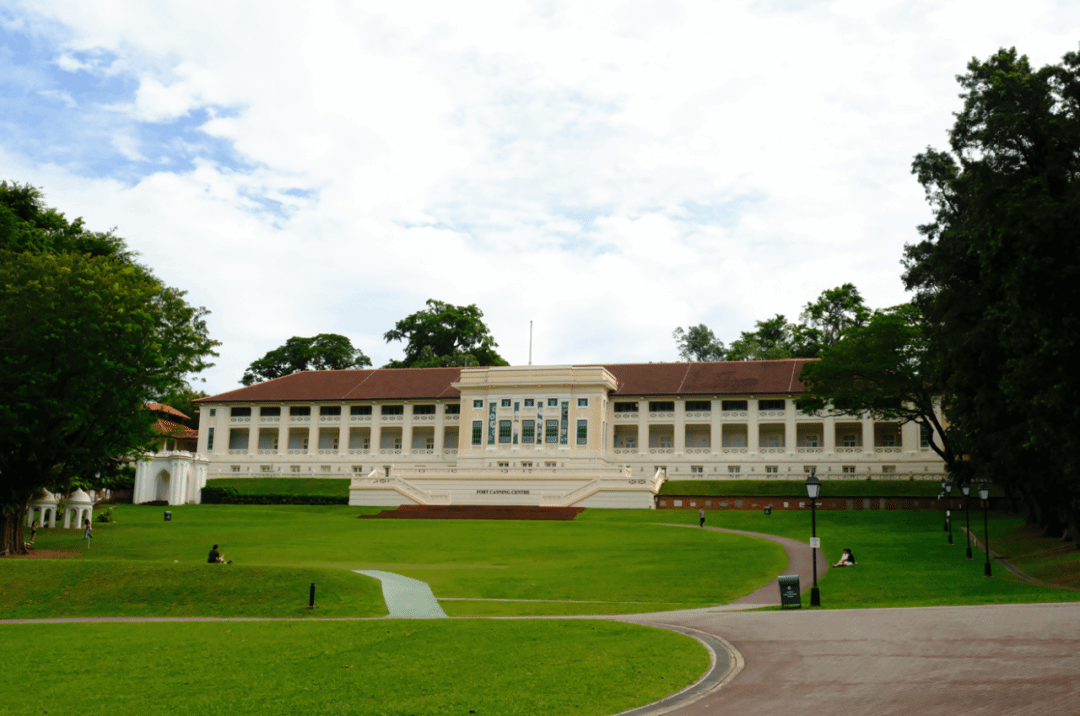

吃过午饭,经过休整,实践队同学在新国大中文系研究员杨妍老师的带领下前往土生文化馆(Peranakan Museum)。在车上,老师热情地为我们介绍了关于新加坡的各种小知识。在进入文化馆之前,老师先带着同学们参观了福康宁公园,并就周边建筑及其历史进行了简要介绍。

土生文化馆位于亚美尼亚街39号(39 Armenian St),紧邻福康宁公园(Fort Canning Park)和新加坡国家博物馆(National Museum of Singapore),是一栋别具特色的三层小楼。据杨妍老师介绍,它的前身为道南学校,于20世纪初由福建人建立,建筑风格是典型的海峡殖民时期大洋房的格局。进入馆内,讲解老师分别从展厅主题“起源”“家”“风格”出发,为我们详细介绍了有关土生华人的相关情况。

从讲解中我们得知,土生华人的定义在狭义上,即指中国男性与当地原住民女性结婚所生子女,其中男性为峇峇(bā bā),女性为娘惹。在一楼展厅,老师借助地图,向我们讲解了有关Peranakan的知识,她强调“土生”是一个时间概念,不仅有华人,亦包括了土生印度人等众多群体,他们在东南亚逐渐发展出独特土生文化,而本地人在最开始并不信奉伊斯兰教,这一宗教是伴随着对外交流而传入并扩散的。

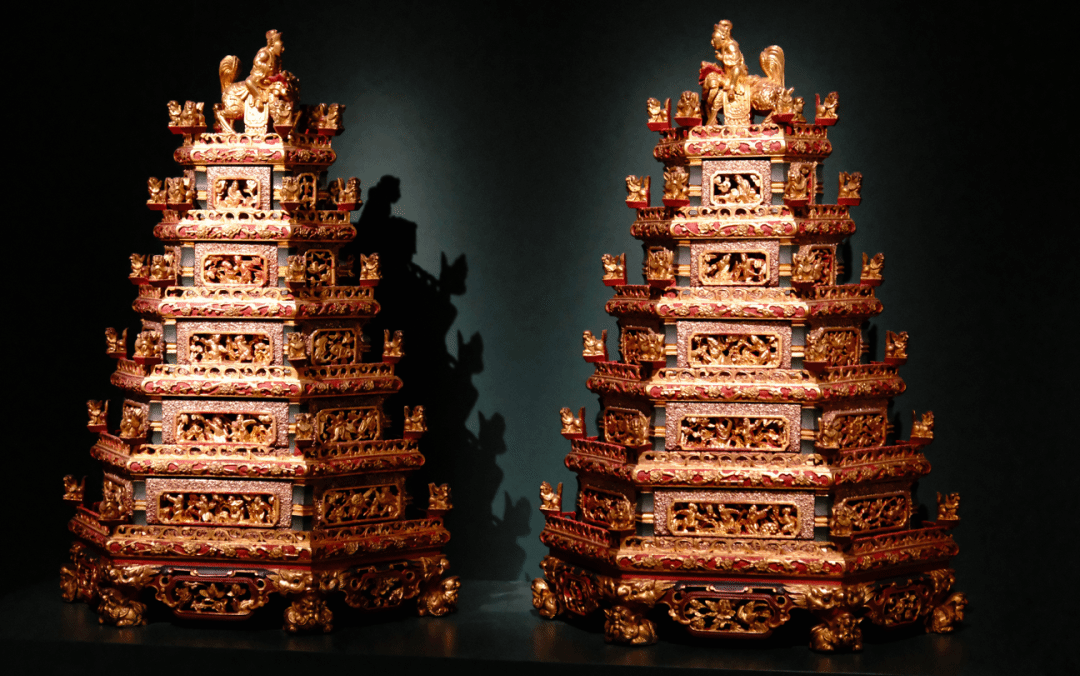

二楼和三楼展厅则从生活用具、传统习俗、饮食、服饰等方面具体展现了土生华人的特色文化,如娘惹瓷将中国传统瓷器与东南亚所喜爱的颜色、图案相结合;祭祖时使用当地常用的银器、婚礼兼具两地文化特征;既保留八仙等传统信仰,又有部分人受外来宗教影响;娘惹菜则善用香料;珠绣精美且有当地特色;别样的蜡染布料和服饰造型、纹样以及颜色……而哪怕是土生华人内部,亦在习俗等方面有所区别,如槟城与马六甲的凤冠就有着较大区别。在讲解老师的生动解说下,同学们或驻足观赏,或参与互动,在参观中重新认识了Peranakan和土生文化。下午五点半,同学们收获满满地离开了土生文化馆,在怀着兴奋与满足的氛围下,结束了一天的行程。

7月8日,实践队前往双龙山嘉应五属义祠和永丰大三邑,探索客家移民文化。