2025年5月16日晚,应厦门大学历史与文化遗产学院邀请,我国著名植物考古学家、浙江省文物考古研究所郑云飞研究员,以“稻作源与流——长江下游的农业文明进程”为题,在南光楼202会议室为我院师生带来了一场内容丰富、见解深刻的学术讲座。讲座由科技考古实验室主任葛威教授主持。

讲座伊始,葛威首先向与会者介绍了郑云飞研究员在稻作农业起源、稻田遗址研究、植物遗存科学分析以及木材鉴定等领域的深厚造诣和卓越贡献。葛威提到,郑云飞先生不仅学术成果丰硕,更长期坚持在田野与实验室工作一线,即便退休后依然辛勤耕耘,指导后辈,其严谨的治学态度和对学术的热忱令人敬佩。

一、稻作在农业生产中的地位

郑云飞研究员的讲座围绕四个核心问题展开,包括稻的驯化与起源、长江下游地区农耕文明的发展、全新世海平面波动下的稻作农业生产,以及稻作对世界农业文明的贡献等。

郑老师首先强调了稻米作为全球三大主粮之一的重要性。他指出,全球约半数以上的人口以稻米为主食,而中国的稻米产量位居世界第一,养活了国内60%以上的人口。稻米不仅提供人体必需的能量,其种子含水量低、易于储藏和携带的特性,使其成为人类解决季节性食物短缺、实现定居和文明发展的重要物质基础。此外,稻米富含人体必需的赖氨酸等营养成分,其优良的口感和营养价值也是人类选择稻米的重要原因。

二、稻作的起源与驯化

谈及稻作起源,郑老师系统梳理了农学界和考古学界对此问题的探索历程。从苏联学者瓦维洛夫提出的全球八大作物起源中心,到中国著名农业科学家丁颖先生早期对华南地区稻作起源的开创性研究,以及日本学者对东南亚及云南稻作起源的推测,都为我们展现了稻作起源研究的复杂性和多学科交叉的特点。

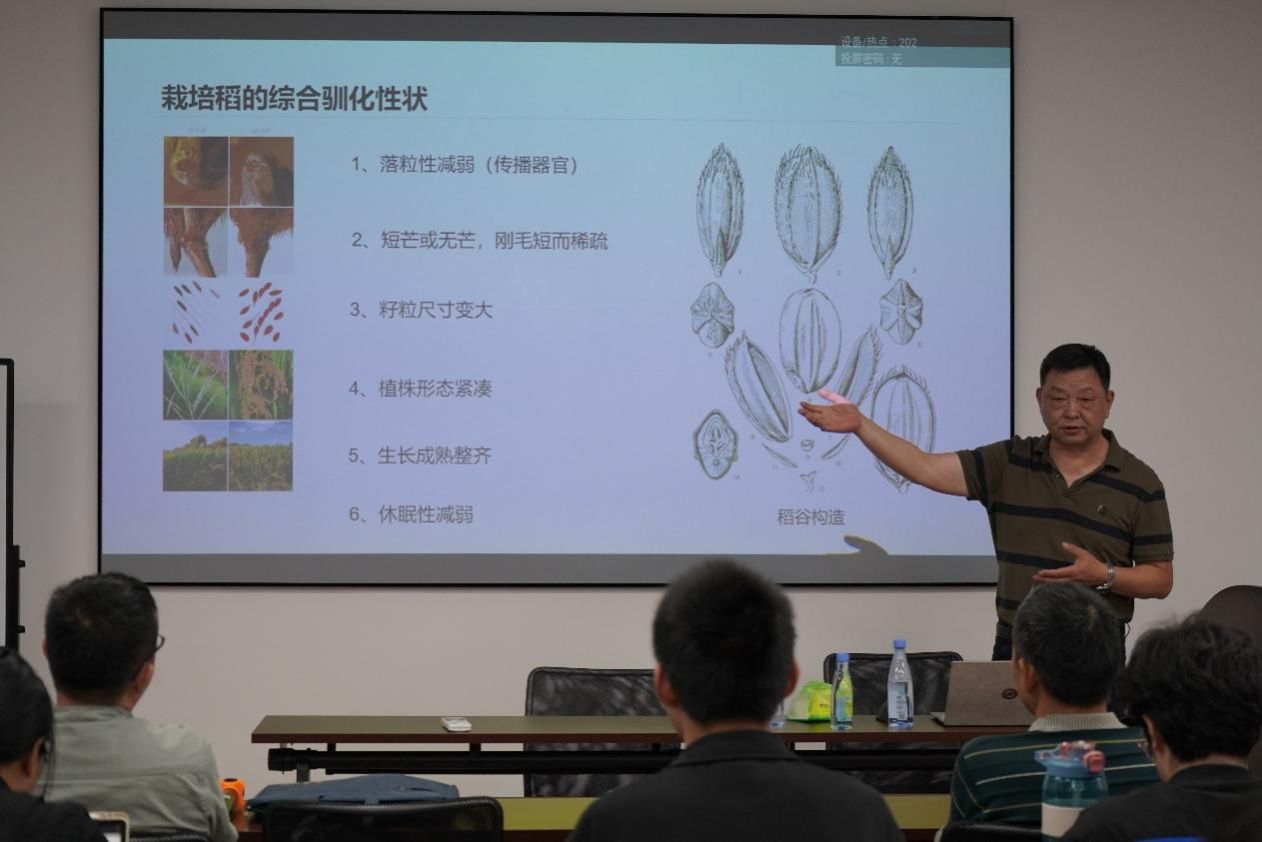

郑老师重点阐述了野生稻向栽培稻演化的关键性状变化,这是植物考古学判断稻作起源的核心依据。他指出,从野生稻到栽培稻,至少有二十多种综合驯化性状发生了改变,其中最为显著的包括:

落粒性减弱:野生稻成熟后种子易脱落,而栽培稻的小穗轴连接紧密,不易自然脱落,便于人类收获。

芒长变短:野生稻通常具有较长的芒,而栽培稻的芒相对较短或无芒。

谷粒形态变化:栽培稻的谷粒通常比野生稻更大、更饱满。

穗型变化:野生稻穗型松散,而栽培稻穗型更为紧凑。

成熟期一致性:栽培稻的成熟期趋于一致,便于集中收获。

休眠性减弱:野生稻种子具有较强的休眠性,不易萌发,而栽培稻种子休眠性减弱,易于播种繁殖。

郑老师特别提到了小穗轴基盘的形态观察对于判断落粒性的重要性。他结合自身研究经验,指出通过扫描电镜等技术手段,可以清晰观察到野生稻与栽培稻在小穗轴连接处的细胞结构差异,为驯化程度的判断提供了有力证据。

在考古发现方面,郑云飞先生回顾了河姆渡等遗址出土早期稻作遗存的重大发现,这些发现将中国的稻作历史追溯至七八千年前,并引发了国际学术界的广泛关注。 他强调,随着上山遗址等一系列更早期遗址的发现,长江下游地区利用水稻的历史可能提早到九千年乃至一万年前。上山遗址出土的稻谷小穗轴兼具野生和栽培特征,表明其处于稻作驯化的早期阶段。针对水稻是单地起源还是多地起源的争论,郑老师倾向于多元多点起源的观点。 他认为,长江中游的湖南澧阳平原和下游的浙江浦江上山文化区域都可能是重要的稻作起源地。同时,他也提及了江西东乡野生稻等现代野生稻资源的分布对于追溯稻作起源的意义。

三、揭示稻田的秘密

在稻作农业发展研究中,科技考古手段的应用至关重要。郑老师详细介绍了植硅体(phytolith)分析在稻作考古中的巨大作用。植硅体是植物细胞或组织中沉积的二氧化硅颗粒,其形态稳定,能够在土壤中长期保存,为识别古代稻田、估算古稻田产量、区分籼稻和粳稻等提供了重要信息。

他分享了团队通过在土样中添加已知数量的玻璃珠作为参照物,进行植硅体定量分析,从而估算古稻田水稻植株密度的研究方法。 结合地层厚度、土壤容重等数据,可以进一步推算古稻田的单位面积产量。研究表明,从河姆渡文化早期到良渚文化时期,稻作农业的产量有显著提升。

郑老师还介绍了通过植硅体形态特征区分稻的两个亚种籼稻(subsp. indica)和粳稻(subsp. japonica)的可能性。 一般认为,籼稻的植硅体相对较小,而粳稻的植硅体较大。 吕厚远等学者提出的扇形和平行四边形等特定形态的植硅体比例,也为区分籼/粳稻提供了参考。他提及,学界普遍认为中国是粳稻的起源地,而籼稻的起源和传入问题仍有待进一步研究。

四、农业文明的进程

讲座中,郑老师展示了大量长江下游地区史前稻田遗址的考古成果,包括草鞋山遗址、嘉兴马家浜遗址、余姚田螺山遗址、茅山遗址以及良渚古城外围的稻田系统等。这些遗址的发现,揭示了稻田形态从早期不甚规整的小面积水田,逐步发展到良渚时期大规模、规划有序的稻田系统的过程。

通过对田埂、灌溉沟渠、甚至原始“田垄”遗迹的细致发掘和分析,考古学家得以复原古代稻作农业的生产场景。特别是在良渚古城外围发现的大面积水田,其规整的“井字形”或网格状布局,以及配套的灌溉系统,充分证明了良渚文明高度发展的农业生产力。这些稻田遗址不仅是世界上最早的稻田之一,也为良渚文明的兴起和繁荣提供了坚实的物质基础。

郑老师还特别提到了在稻田遗址中发现的沉水、浮水植物等伴生植物的种子,这些植物的生态习性为了解当时稻田的水深、水管理方式提供了线索。例如,大量喜深水环境的植物出现,可能暗示着深水稻的存在或特定的耕作模式。此外,对稻田中昆虫(如鞘翅目昆虫的残骸)、犁耕痕迹、以及硅藻等微体遗存的研究,也为全面理解古代稻田生态系统和农业技术提供了多维度信息。

五、海陆变迁与稻作的韧性

郑老师指出,全新世以来的海平面波动对长江下游地区的稻作农业产生了深远影响。 通过对遗址地层中硅藻等指示环境变化的生物遗存进行分析,可以重建古环境的变迁过程。 研究发现,在海侵事件发生,海水盐度升高,土地面积减少的时期,人类的生业模式可能会发生适应性调整,例如采集经济的比重可能上升。这种环境压力也可能促进了具有耐淹性等特性的水稻品种(如深水稻)的选择和发展。对井头山等沿海遗址的研究表明,早在八千年前,该地区先民就已面临海陆环境剧烈变化的挑战,并展现出稻作农业的强大韧性。

六、稻作文化的传播与世界贡献

最后,郑老师探讨了稻作文化向世界各地的传播路径及其对全球农业文明的贡献。他认为,中国的稻作文化不仅深刻影响了东亚(如朝鲜半岛和日本的农业发展,日本弥生时代的农业革命被认为与江南地区稻作技术的传入密切相关 ),也对东南亚乃至南亚的农业发展产生了重要影响。例如,有观点认为印度的籼稻可能是在中国稻作向西传播后与当地野生稻杂交产生的。独木舟等早期航海工具的发现,也为史前稻作文化的跨海传播提供了可能性。

七、互动交流与展望

在讲座的提问环节,现场师生踊跃发言,就稻田遗址的识别、早期稻田的海拔与选址、昆虫遗骸的区分以及如何通过杂草组合反推水稻种植环境等问题与郑老师进行了深入交流。 郑老师耐心解答了听众的疑问,并强调了在田野考古中主动识别和保护稻田遗址的重要性,以及多学科合作对于深化稻作农业研究的意义。

葛威教授在总结发言中高度评价了郑云飞研究员的精彩报告,认为其内容丰富、视野宏阔,不仅系统梳理了稻作起源研究的脉络和最新进展,也为在场师生带来了诸多启发。他鼓励对植物考古感兴趣的同学继续深耕,期待未来能有更多有价值的发现。

此次讲座不仅为我院师生带来了一场知识的盛宴,更展现了中国植物考古学在稻作农业研究领域取得的丰硕成果和广阔前景。郑云飞先生以其深厚的学养和丰富的田野经验,生动描绘了长江下游地区稻作农业波澜壮阔的发展历程,激发了与会者对探寻中华文明源流的浓厚兴趣。

(文:朱艺欣 朱明杰;图:王凯琴;审核:葛威 郑云飞)