讲座纪要 | 学院邀请南开大学马晓林教授讲座

2025年4月20日下午,厦门大学人文社科“至善大讲堂”第129讲在南光楼219之3举行。应厦门大学历史与文化遗产学院的邀请,南开大学历史学院教授马晓林为我院师生做题为《马可·波罗与元代中国:新探索与新发现》的学术讲座。本次讲座由刁培俊教授主持。

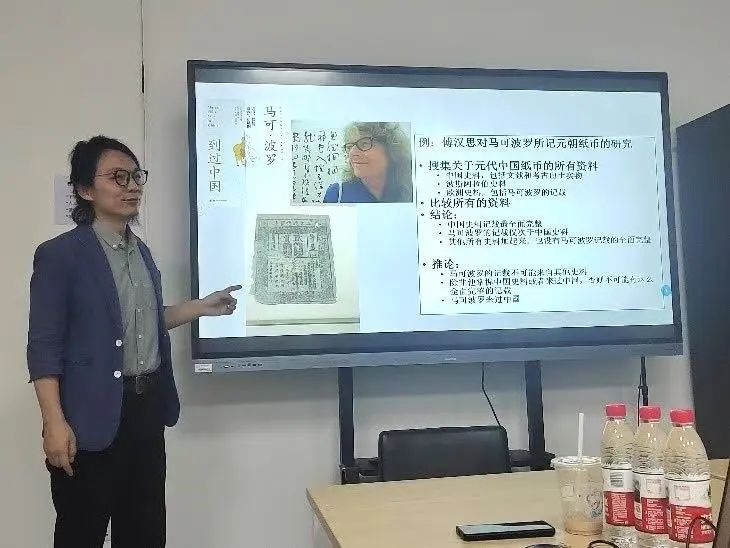

本次讲座的主线是:从学术史和方法论角度,审视马可·波罗研究的意义和地位,回顾和展望马可·波罗研究,尤其是马可·波罗与元代中国的课题。马晓林教授化用北京大学张帆教授曾说的武侠小说比喻,并生动地加以扩展延伸,指出对历史学者而言:史料是内功,语言是兵器,理论是招式。本次讲座即从这三个方面分别展开。

马老师首先从元史史料学的建设切入,介绍了从乾嘉到晚清,元史史料从《元史》及相关文献、古行记扩展到域外史料,以及马可波罗逐渐进入研究者视野的历程。

第二部分标题为“语言:多语种史料的译介”。马老师介绍:自19世纪末以来,学者使用的史料底本语言呈现多元化趋势。如今研究可使用的底本包括:张星烺以贝内代托英译本为底本的汉译本,冯承均以沙海昂法译本为底本的汉译本,以及英译百衲本、高田英树日译本。此外,马老师还为在场师生展示、讲解了《马可波罗行纪》的文献学研究成果——流传谱系图,意、英、法、日等近十种语言文字的相关学术图谱。

最后是理论。这一部分的内容包括研究范式、问题意识、历史叙事等。在研究范式方面,马晓林教授强调研究的起点至少是二重证据。在问题意识方面,讲座介绍了现今马可·波罗研究的五大方向与四个具体研究路径。此外,马老师从马可波罗在中国的活动路线与时间、在中国的身份、以及其记录的元代中国经济情况三个方面,重点澄清了“马可·波罗未曾到过中国”的谬论。结尾处,马老师还展示了现今马可·波罗研究的前沿方向,包括马可·波罗与丝绸之路、马可·波罗在威尼斯,以及文献学、文学方面的研究。

问答环节中,李春圆、吴海兰两位老师分别针对自己关注的领域提问,同学们踊跃发言,马晓林教授一一予以解答,许盈盈(厦大外语学院)、求芝蓉(中国人民大学)两位老师也共同参与讨论。讨论内容涵盖文献学、经济史、公众史学、历史地理等多个方面,气氛热烈。最终由刁培俊教授进行总结陈辞。

文图:李洪云、陈寒荟

排版:林思宸

责编:张含笑

审核:陈锦英、刁培俊