学术科研|Antiquity发文!我院联合广东省文物考古研究院等单位在“南海I号”沉船出水瓷器研究中取得新进展

近日,厦门大学历史文化遗产学院联合广东省文物考古研究院、广东海上丝绸之路博物馆和福建省考古研究院,在国际权威考古期刊Antiquity(《古物》)发表了题为“Unveiling Maritime Trading Practices: Micro-Provenance Analysis of Dehua-Style Porcelain from the Nanhai I Shipwreck”(《揭秘南宋时期海洋贸易模式:“南海I号”沉船出水德化风格瓷器的精细化产地分析》)的创新性研究成果。该研究利用便携式X射线荧光光谱仪,首次对“南海I号”沉船中德化风格青白瓷进行了精细化产地判断,为探索宋元时期海上丝绸之路的贸易网络和模式提供了重要线索。

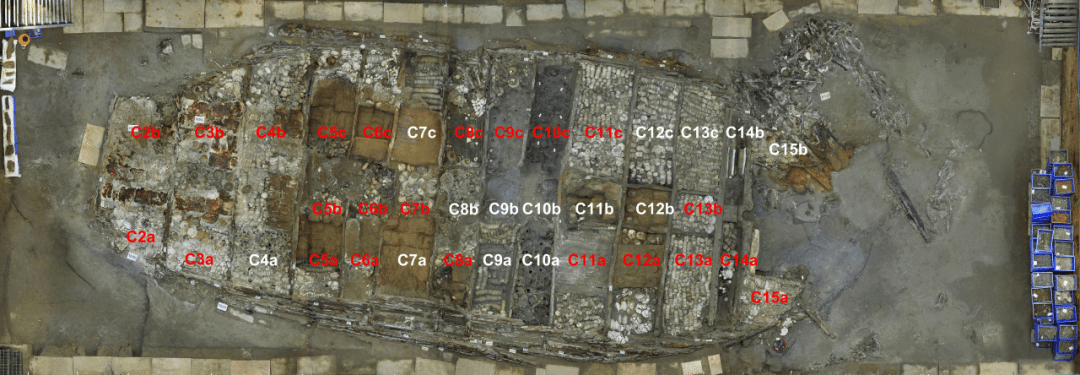

“南海I号”是迄今为止发现的规模最大、保存最完整的南宋沉船,出水陶瓷器多达16万件,其中德化风格青白瓷占据相当大的比例(图1)。以往的研究多将这些瓷器笼统地归类为德化窑产品,未能深入探讨其具体来源和分布规律。本研究针对这一问题,从沉船中选取了172件具有代表性的德化风格青白瓷样品,并结合从德化地区19个窑址的686个参考样本(图2),运用主成分分析(PCA)和随机森林模型(RF)等多元统计方法,实现了微观层面的精细化产地判断。

图1 “南海I号”沉船船舱布局图

(标注有德化窑瓷器出水位置的船舱以红色显示)

图2 福建德化窑宋元窑址分布图

特别标注了盖德和龙浔–三班两个子区域

研究结果显示,“南海I号”沉船出水的德化风格瓷器绝大多数确实源自德化窑,但也有少量样品可能来自其他窑场,表明沉船货物的来源可能更为复杂。德化窑内部的两个区域(盖德与龙浔–三班)的产品在“南海I号”沉船上均有发现(图3),但不同器型瓷器的来源存在明显差异。例如,带支钉的大盘(碗)和某些罐类瓷器主要源自盖德区域,而模印小瓶和盒类瓷器则更多来源于龙浔–三班区域(图4)。这一现象可能反映了当时德化内部的差异化生产或竞争策略。

图3 主成分分析(PCA)双标图

该图展示了德化窑址样品(以灰色点表示)与“南海I号”沉船出水瓷器(以彩色形状表示)之间的关系。每个点代表一个样品,不同颜色和形状代表不同的瓷器类型。

图4 随机森林模型分析结果

该图展示了“南海I号”沉船样品与德化内部两个子区域(盖德或龙浔–三班)关联的概率。y轴数值表示与这两个子区域关联的概率分布,0表示100%与盖德关联的概率,1表示100%与龙浔-三班关联的概率。每个点代表一个样品,不同颜色和形状代表不同的瓷器类型。

通过进一步深入分析瓷器上的墨书标记,研究发现这些墨书不仅标识了商品归属,还反映了当时商人与生产者之间的贸易网络和模式。同一姓氏的墨书标记往往集中于某一特定区域的产品上(图5),暗示商人与窑场之间或存在稳定的合作关系。此外,研究还对德化窑的生产时间框架提出了新的认识,指出盖德区域的生产至少延续至南宋中期,为重新审视宋代德化瓷器生产与外销时间轴提供了关键证据。

图5 墨书瓷器分析的主成分分析(PCA)双标图

该图展示了德化窑址样品(以灰色点表示)与“南海I号”沉船出水各类墨书瓷器(以彩色形状表示)之间的关系

这项研究不仅精确溯源了“南海一号”沉船中德化风格瓷器的具体产地,并借助这些微观线索,为理解宋代生产者、商人与海外市场之间的互动关系以及宋元时期复杂的海洋贸易体系提供了全新的研究视角。同时,该研究也凸显了精细化产地分析在外销瓷研究中的重要性,未来这一方法可应用于更多沉船遗址的研究,从而更深入地揭示前现代世界的海洋贸易网络与模式。

厦门大学历史与文化遗产学院徐文鹏副教授为论文第一作者和共同通讯作者,广东省文物考古研究院水下考古研究所肖达顺所长为论文的共同通讯作者,厦门大学历史与文化遗产学院博士生陈志涛、广东海上丝绸之路博物馆叶道阳副研究馆员、福建省考古研究院羊泽林研究员为论文的共同作者。

论文全文可免费获取:

https://doi.org/10.15184/aqy.2024.204

文图:徐文鹏

排版:白雅亭

责编:尤章恒

审核: 卢明辉 张闻捷