讲座纪要 | 海洋史、海关史与亚洲史研究漫谈

2025年4月3日下午,应厦门大学历史与文化遗产学院的邀请,中山大学人文高等研究院滨下武志教授在南光楼202报告厅为我院师生作题为《海洋史、海关史与亚洲史研究的漫谈》的学术讲座,并针对在场部分学生的研究现状和疑惑进行点评与交流。讲座由厦门大学历史与文化遗产学院水海刚教授主持。

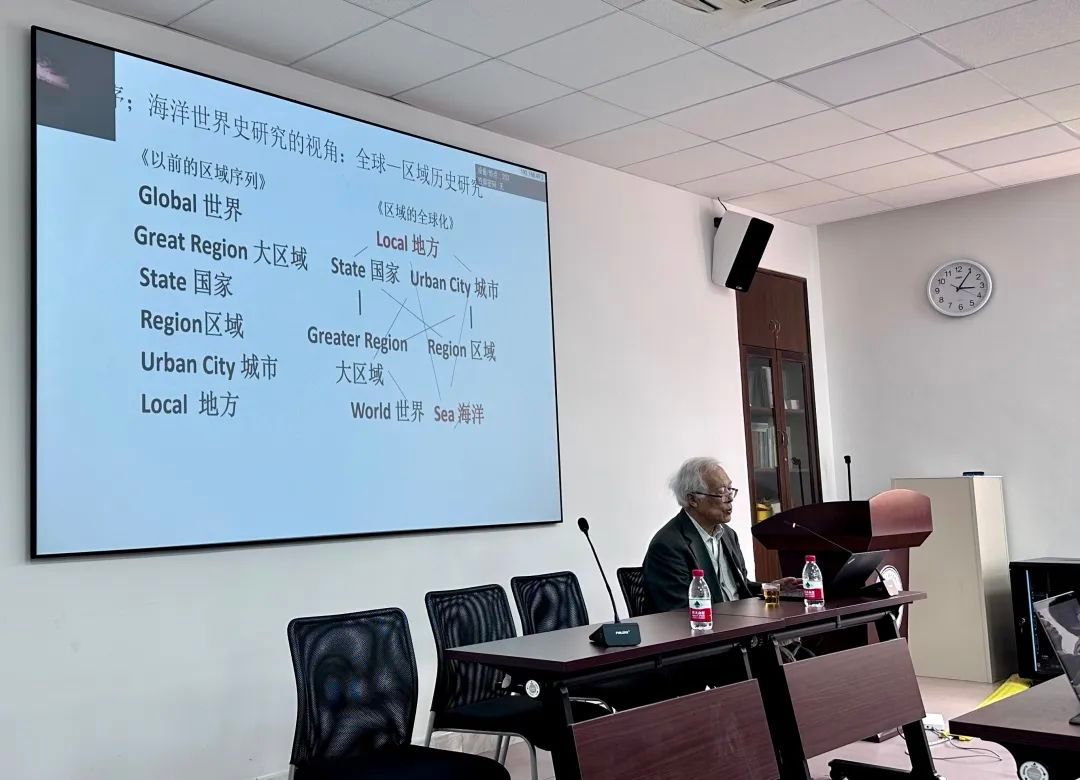

讲座的第一部分为滨下武志教授对海洋史、海关史与亚洲史研究的漫谈。他主要围绕海洋世界史的研究框架展开,强调以海域为核心重构历史叙事。首先,他讨论了自然环境的底层作用,季风、洋流与黑潮漩涡的动态网络对人类活动的塑造,如19世纪太平洋黑潮变动推动黄海渔场北移的现象,通过中国海关气象档案与1880年柏林国际渔业博览会的舟山渔业报告得以印证。其次,滨下武志教授认为,从海洋视角重构历史需突破陆地中心论,以朝贡体系为跨海域经济网络展开分析。琉球《历代宝案》记载的中介贸易将东南亚香料、日本白银与中国丝绸串联,形成覆盖东海至印度洋的“海域统治五层结构”,官方通过朝贡秩序管理海域,而民间则以妈祖信仰、伪装“漂流船”走私等非正式方式实现互动。

在具体研究中,他提出,需要融合宏观与微观两个视角。海关台风数据与暹罗米价波动揭示气候对全球市场的隐形调控,而一份1940年厦门海关报告中“漳州湾货船疟疾高发”的记录,成为破译抗战时期非正式贸易路线的线索。侨批网络中一笔笔跨境汇款,则承载着移民社会的金融流动与情感联结。他特别指出,天津港“机械钟”与渔民“潮汐钟”的冲突,正是近代化进程中时间秩序撕裂的微观投射。

面向未来,滨下武志教授提出三大方向:从朝贡到海关的制度转型、全球白银流通的币值波动,如墨西哥银圆在亚洲市场的角色,以及“海洋亚洲”概念的再定义——通过清代“迁界令”对沿海社会的冲击、宁波商帮的跨海金融网络、广州-那霸-马六甲连成的港口链,重新解读亚洲海域的动态性与多元性。

讲座的第二部分,在场学生根据自己的研究现状和疑惑与滨下武志教授进行了深度交流。在对谈环节,在场博士生与本科生就电报技术对近代金融的影响、抗战时期贸易与区域经济、清末财政制度的转型、环渤海冬季航运等问题向滨下武志教授请教。针对电报技术与近代金融研究的问题,滨下武志教授指出电报网络的空间分布与近代中国金融中心的形成存在强关联,建议结合电报局档案与钱庄票号账册进行分析。在讨论到汇率波动对洋米价格的影响机制问题时,他建议结合香港、新加坡的外汇市场数据进行跨区域比较研究。

主持人水海刚教授最后总结指出,这种引导式、问题驱动的研讨模式有助于激发学术创新,期待未来形成更常态化的交流机制。讲座在热烈的氛围中圆满结束。

文字:刘竟男

排版:林思宸

责编:尤章恒

审核:水海刚、陈锦英