近日,厦门大学历史与文化遗产学院联合景德镇御窑博物院、北京大学、浙大城市学院和北京科技大学,在国际权威考古期刊Journal of Archaeological Science发表了题为“Blurred Boundaries: Exploring the Complexity of the Production System at the Luomaqiao Kiln in Yuan-Dynasty Jingdezhen”(《模糊的界限:探索元代景德镇落马桥窑场瓷器生产体系的复杂性》)的论文。

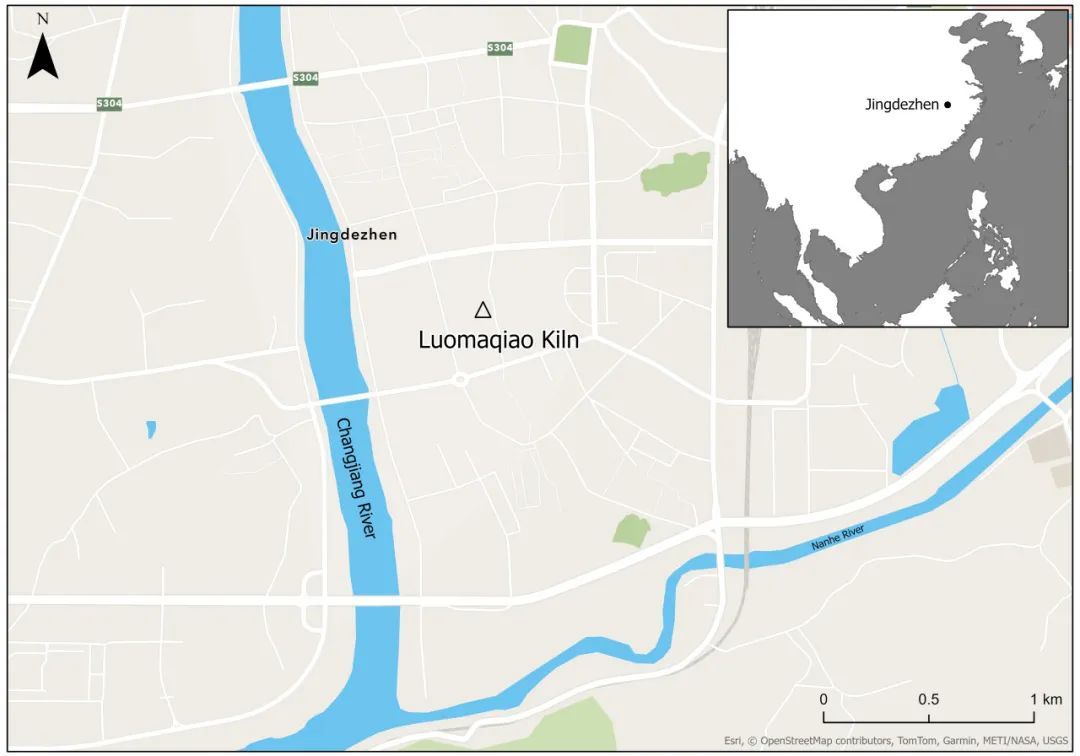

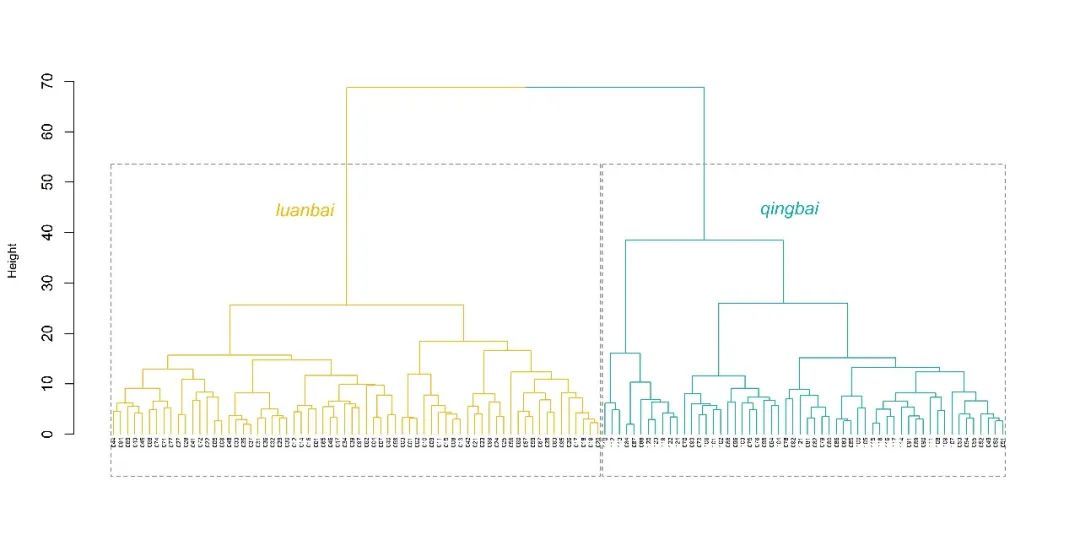

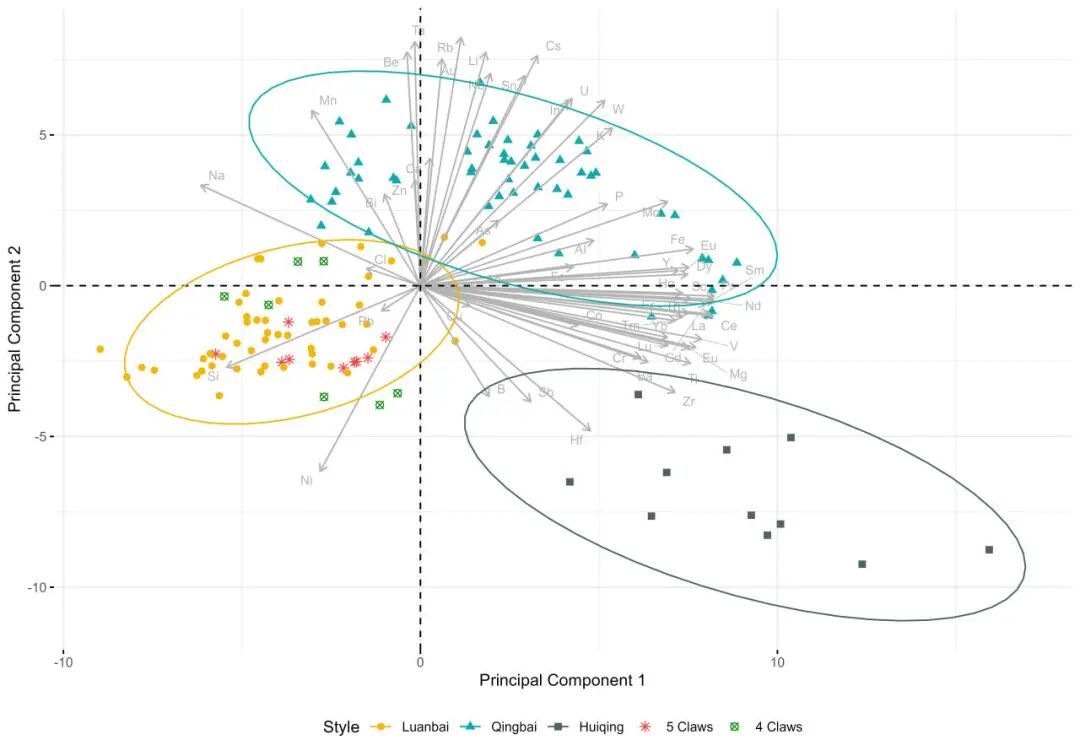

该研究聚焦元代景德镇落马桥窑场(图1),采用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术,对出土的卵白釉、青白釉与灰青釉瓷器样品进行了高精度的胎釉成分分析(图2)。结果显示,不同品种瓷器在胎体成分上存在显著差异,表明它们很有可能使用了来源和等级不同的原料(图3、图4)。值得注意的是,带有五爪龙纹的卵白釉瓷器展现出高度成分同质性(图4、图5),表明其可能采用了史料中记载的“御土”。然而,这类高品质原料也被应用于普通卵白釉瓷器的生产中,显示出官方制度规定与实际操作之间可能存在一定偏离。

图1 景德镇落马桥窑场位置示意图

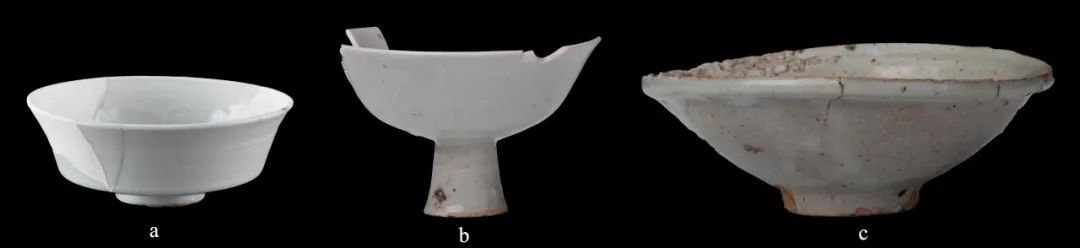

图2 景德镇落马桥窑场元代瓷器样品:

(a)卵白釉碗,(b)青白釉高足杯,

(c)灰青釉碗。

图3 层次聚类分析树状图,显示出基于胎体成分相似性划分的两个聚类。左侧聚类对应卵白釉瓷器,右侧聚类对应青白釉瓷器。

图4 卵白釉、青白釉和灰青釉瓷器样品胎体元素组成的主成分分析双标图,同时标注印有四爪龙和五爪龙纹饰的器物。

图5 落马桥窑场出土的印有五爪龙纹元代卵白釉瓷器

通过整合考古证据、历史文献与高精度材料分析,该研究挑战了传统“附属型”与“独立型”手工业生产模型,提出落马桥窑场在元代的生产体系更接近一种“混合模式”:国家监管、制度约束、工匠能动性与多样化生产实践彼此交织,在动态甚至矛盾中并存,使“官”与“私”的界限呈现出高度模糊性。这一发现不仅丰富了我们对元代景德镇瓷业生产组织的理解,也为全球古代手工业研究提供了重要的比较案例。

厦门大学历史与文化遗产学院徐文鹏副教授为论文第一作者和共同通讯作者,景德镇御窑博物院翁彦俊院长、北京大学丁雨研究员为论文的共同通讯作者,浙大城市学院秦大树教授、北京科技大学高宪平副教授为论文的共同作者。研究工作得到国家社会科学基金资助(项目编号:21BKG028)。

论文链接:

https://authors.elsevier.com/a/1lbV915SlU4c8j

数据与代码链接:

https://doi.org/10.17632/p49ncrb39k.1

排版:刘 婧

责编:林思宸

审核:张闻捷